オーダーメードの作品集

こだわりのあるお客様から、特別注文を戴いています。

当方の定番商品を元にアレンジを加えたもの。

時にはお客様手描きのスケッチを元にオリジナルデザインでお作りしたもの。

そのひとつひとつに"こだわり"があり、ストーリーがあります。

お客様のオーダーに応えたいと、職人魂にスイッチが入るのです。

あなたの 「こんなものが欲しい」をカタチにします。

こちらでは、オーダー作品をごく一部ですが紹介しています。

オーダーメイドでのご注文をご希望のお客様は、こちらのページからでもご注文が可能です。

お見積りもさせて頂いていますので、お気軽にお問い合わせください。

≫

縦34センチ、横18センチ、高さ12センチ

|

お茶碗を入れる為の籠で「全体の大きさと、蓋付きであること、 可動式の持ち手を付けること」が条件で、 「後はお任せします。」と、 ご注文いただいた物です。 最初は、一般的な御所籠の様に、四角く立ち上がった、長方形の立方体をイメージして作り始めたのですが、 どうも、堅く面白みが無い、イマイチな感じがしました。 途中で、「もっと、遊びココロがある楽しい物にしよう!」と、やりかえることにしました。 そして、胴張りを入れ、形に丸みをもたせ、可愛らしい表情の作品に変更し、 蓋も、同じように丸みを持った押し込み型の蓋にしました。 自分ながら、大変気に入った作品に仕上がりました。 |

|

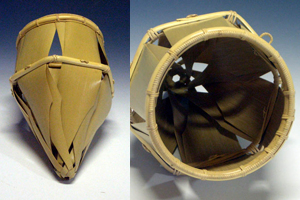

これはあるご住職様からのオーダーで、 「法衣を入れるバッグを作ってほしい」と依頼を受けたものです。 バッグのサイズだけ指定があり、結構大きなサイズです。 「今はアタッシュケースの様なバッグに法衣を入れて行くのですが、 手作りの雰囲気のあるものに入れたい、あとはお任せします。」と。 蓋の付いた形にすることにしたのですが、蓋物を一番神経を使います。 本体と蓋の大きさや形が違うと、ガタついたり、収まりが悪かったりと、ミリ単位の精度が必要になります。 また今回は、蓋の留め具や丁番部分、持ち手まで全て竹で作ることにしました。 |

今回、一番困ったことは、結構な大きさのなので、本体を編む竹ヒゴが一節の竹ヒゴでは長さが足らなくて、二節入れた竹ヒゴを使うことになったのです。 通常、バッグを作る場合、一節入れた竹ヒゴ(80㎝くらい)の物を使うのですが、節の部分を底部に持ってきて、側面には表れない様にするのです。 それは、底面に節が来ると、少しデコボコしたり、見た目にも少し違和感が出るからです。 しかし、今回は全体のサイズが大きいので、110㎝ほどの竹ヒゴでないと編めないのです。 そこで、一節物のヒゴと二節物のヒゴを混ぜ合わせて編み込みました。一節物のヒゴは長さが足らないので、途中で繋ぎました。 (全部、繋いだものばかりが集まると強度に問題が出てくるので、混ぜ合わしました。) 側面に出てきた節の部分が少し気になりますから、側面は四隅に太い竹をあしらい、節の部分が気にならなくなるようなデザインにしたのです。

|

御幸篭とは、お茶道具を入れて、旅のお供をする籠です。 今回のご注文は、「普段使う時は、巾着部分を持って使いますが、鞄の中に入れて持ち運びしたいので、御幸篭の上に、蓋を付けて欲しい」という要望でした。 全体には、少し小さめなサイズで、泥大島の巾着を付けました。 蓋には、紐通しを四カ所付け、鞄の中で、蓋が外れないように紐で縛る事が出来るようにしました。 |

|

網代編みのバッグの中でも、最高級品と云われる「波網代編み」の手提げバッグです。 編みヒゴの巾や厚みを変えることで、波模様を作り出しています。 ここまで、細かく美しい波模様を出すには、熟練の技術が必要とされます。 黒く染め上げた後、漆を刷り込み、最後に細かい蝋の粉を刷り込み、波模様を浮き立たせて居ます。 今回のご注文は、「お稽古事の教科書が入る大きさで作って欲しい」と、いうことでした。 横幅をA4サイズのファイルが、楽々入る大きさに作りました。持ち手は、勿論、鳳美竹を加工し、巾着には泥大島紬を使っています。 |

|

今回のご注文は、波網代編みバッグをお買い求め頂いたお客様から、 「同じ編み目のお揃いの物を作って下さい」という注文でした。 ご希望のサイズをお聞きし、煤竹でお作りしました。 使い込むほどに艶が出て、風合いが増してきます。竹篭の素晴らしいのは、使い込むほどに、本当に美しく成って行く事です。 使って頂くお客様の愛着が、形になって表れて来るのですね。 |

|

網代編みという編み方は、編み目が細かく、こういった幾何学模様を浮き立たせることが出来ます。 今回は、下方に枡模様を、上段に三角模様を表して見ました。 縁の形も四角く作り、バッグの形を、少し絞り込んだ様な形に仕上げました。持ち手は、国産竹の中でも一番、艶のある「鳳美竹」を使用しています。 巾着布には、泥大島紬を、絞り込む紐には、正絹の組紐を組み合わせて居ます。 まさに、日本の伝統工芸品でまとめた一品です。 |

|

今回は、男性のお客様からの注文品です。 「少しカチッとした雰囲気に作って下さい。そのバッグの中に入れることが出来る小物入れを一緒に」というご注文です。 バッグの方は、四隅に力強く、太い竹をあしらって、縁も四角くしました。四隅の竹がアクセントになって、甲冑の様な雰囲気に為りました。 巾着には、お揃いの、市松模様の泥大島を付けました。男の遊び心が出てますね。 |

|

唯のお絞り入れでは無い。 底のある立ち上がった形で「波網代の編み目でお絞り入れを作って下さい」という、オーダーでした。 そこで考えたのが、2重編みにして、内側に波網代編みを、外側は細かい網代編みを2枚重ねて作ることにしました。 二枚の編地を、縁で一緒に合わせて一体感を作ります。 縁にはアクセントとして、丸みのある優しい表情の鳳尾竹を使いました。 漆を刷り込み、作品に表情を作る。飴色に仕上がった下地に、もう一度漆とイボタの蝋を刷り込んでいく。 実に良い表情に仕上がりました。 |

|

これは私の友人からのオーダーで、小学校の時の同級生から、 「机の上で使える、君の作品が何か欲しい」と会社の。 事務机の上で使うそうです。 花かごでは邪魔になりますし、そこで、編み方は同じなのですが、 鉛筆立てを作ることにしました。 六角形の形にして、鉛筆やペンを入れても倒れにくい形にしました。 下の方には、安定を図って、重しに砂袋を入れてあります。 面白いもので、オーダー品と一緒に幾つか制作したのですが、 みんな売れてしまいました。 |

|

宇佐図書館の玄関に飾られているモニュメントです。 宇佐市から「宇佐市にちなんだ工芸品でモニュメントを制作したい」と オーダーで、安心院の鏝絵をはめ込んだ壁掛けを制作しました。 3枚の生地を別々に作り、竹で編みこむことで一つにしました。 そして、真ん中に長寿を願った鏝絵を置き、 三つの町の繁栄を願ったモニュメントです。 |